今回もご覧頂きありがとうございます。

今回はベイツbyホエールの解説、第二回の表皮についてです。

今回の解説もかなりマニアックなお話ですので、まずはシートの構造を理解して頂くと読みやすいかと思います。

こちらを読まれていない方は10分ほどで読めますので是非どうぞ。

Contents

タック&ロールとは

さて、Whale & Co.の60sトラディションシートの表皮ですが、違いの分かりやすいポイントとしましては、やはりタック&ロールの質感かと思います。

巷に出回る安価なベイツレプリカシートと全然違うのがお分かり頂けるかと思います。

タック&ロールの歴史

このタック&ロールの縫製ですが、よく見ますとロール一本一本の境目に縫い目が見えないのが分かるかと思います。

これはタック&ロール技法が生み出された当初の昔ながらの縫製で、我々はクラシック・タックロールと呼んでいます。

メーカー純正だったタック&ロールのシート

左から1927Rolls Royce →1926 Packard →1927 Peugeotのオリジナルインテリアです。

全てクラシック・タックロールの縫製で仕立てられています。

左→1915 Rolls Royce 右→1917 Ford

1910年代はタック&ロールよりもチェスターフィールド・スタイルのボタンダウンのインテリアの方が多い印象です。

余談ですが、この頃はレザーよりもファブリックの方が柔らかく肌触りも良いとされ高価でした。現代とは逆で、ファブリックを使用したシートが最高級品とされていた時代です。

これはイギリス王室の嗜好なのですが、今でも全てのパーツを最高のプロダクトでハンドメイドで組み上げているトヨタ・センチュリーはこの考え方を踏襲していて、ファブリック・インテリアの方が格が高いとされています。

このようにタック&ロールの歴史はかなり古く、また戦前のカーインテリアにおける世界的なムーブメントでもありました。

カスタムカーにおけるタック&ロール・シート

1950年代、ジョージ・バリスやエド・ロスに代表されるアメリカ車のカスタムカー(KUSTOM)のインテリアでもタック&ロールのインテリアは大流行しました。

この辺りはチョッパーの歴史ともリンクしますが、長くなりますのでまたの機会にご紹介いたします。

タック&ロールの縫製

表側から縫い目の見える通常のタック&ロールと違い、真っ直ぐに縫うことすら非常に難しく、工程も3倍ほど増えますので当然制作コストも上がってしまいます。

製作は難しいですが、やはりこの一本一本が生きているような美しい表情のクラシック・タック&ロールはタック&ロールの頂点と言って良いでしょう。

さて、どうやって縫製しているか説明しましょう。

上に写真のような通常のタック&ロールはスポンジを貼ったレザーの上をそのまま縫う事でスポンジの厚み分が膨らんで造形されます。

対してクラシック・タック&ロールはレザーの裏側をスポンジと一緒に縫い合わせます。

文章にしますと全く訳がわからないと思いますので、RAZZLE DAZZLEさんの動画をご覧頂けましたら分かりやすいかと思います。

シート職人を目指される方やDIYでシートを制作されたい方にはRAZZLE DAZZLEさんのYouTubeチャンネルはヒントが盛りだくさんですので、とても良いバイブルになるかと思います。

我々もシートの構造すら知らないゼロの状態のスタートからRAZZLE DAZZLEさんのチャンネルには本当にお世話になりました。

最高峰のタック&ロール

Whale & Co.のクラシック・タック&ロールのシリーズですが、一般的な商品よりも一本一本が深く、更に立体感がある仕様になっています。

この角度などは特に分かりやすいでしょうか。

これはレザーの厚みとスポンジの種類を綿密に調整し、一本一本のロールが最高の反発を産むべく研究を重ねた結果ですが、それとは別に他社とは決定的に違うある技法を考案し取り入れています。

この技法はWhale & Co.で特許出願をしており、承認されましたら公開いたします。

当時物のタック&ロール

タック&ロールのブリブリ感ですが、みなさま一番気になるのは当時物がどうだったか?と言う点ではないでしょうか。

上の写真のように現行再生産のベイツシートはタック&ロールの膨らみはほぼありません。

また多くのビンテージのベイツシートも長年の使用により中のスポンジがへたってしまい、タック&ロールの膨らみが無くなってしまっている物が多いです。

ですが、中にはこのようにはっきりと膨らみの残っている個体もあります。

アメリカ人がワイルドに制作している物ですので、もちろん当時から個体差はあるかと思いますが、私はこのはっきりと膨らみのあるタック&ロールが立体感と高級感もあることで良いと考えており、Whale & Co.製品に落とし込んでいます。

高級車であるハーレーの、それもこだわりと愛着のある貴方の車両には最高のシートが必要不可欠ではないでしょうか。

縫製ラインについて

糸

細かいポイントですが、裏面もマチの取り方から縫製ライン、糸の番手からピッチまで当時と全く同じラインで縫い合わせています。

糸の番手とは太さのことで、ベイツシートの場合は上糸が5番、下糸が8番になります。

ピッチとはステッチ1つの幅のことで、このピッチが大きく糸も太くなるほどクラシカルな雰囲気になります。

逆に糸が細く、ピッチが狭くなるとスタイリッシュでモダンなイメージになってきます。

参考にWhale & Co.製60sトラディションピリオンパッドのシートベースの糸は一番太い00番、ピッチは8ミリとかなり太く長いです。

これも当時に忠実に制作していますが、かなりクラシカルな雰囲気をかもし出しています。

たかが糸、されど糸なのです!!

ステッチのライン

縫製のラインですが、裏側前方のダブルステッチは最後はセンターに集まるようにしまわれています。

この2つのパーツを補強で縫い合わせている部分は手縫いで、ここまで忠実に再現しています。

ベイツシートの展開

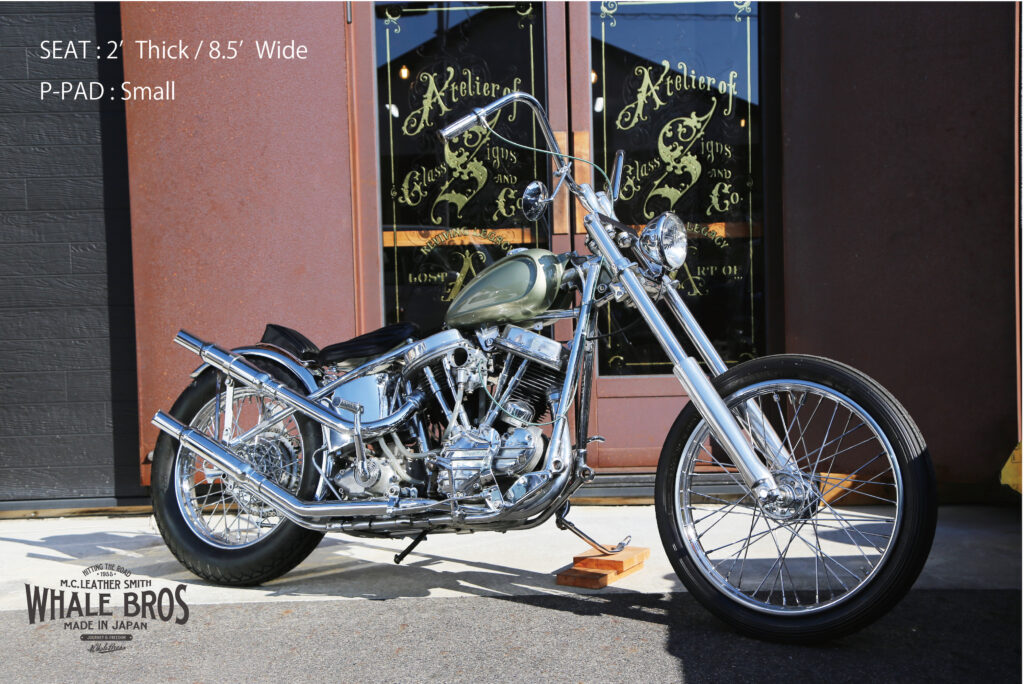

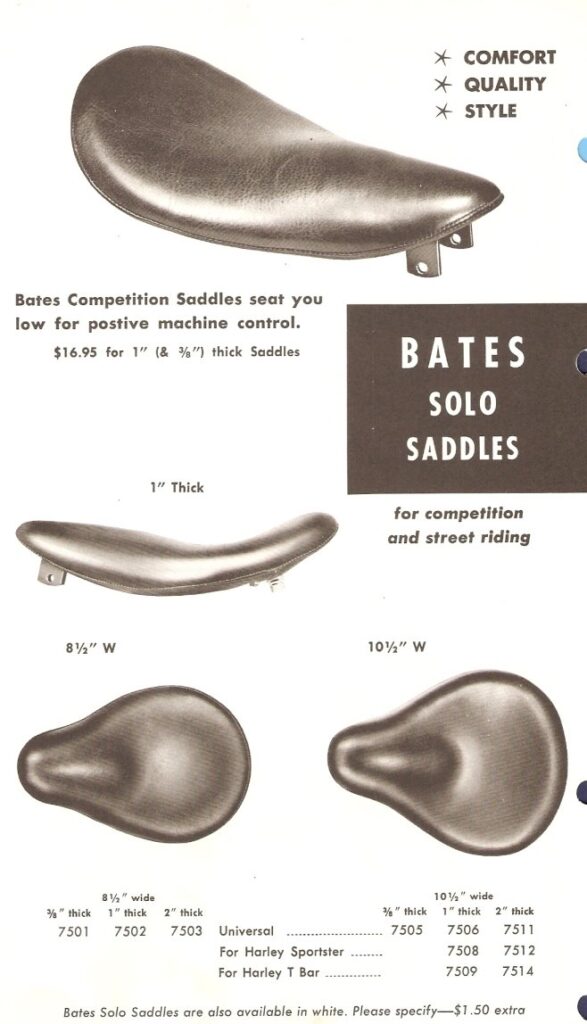

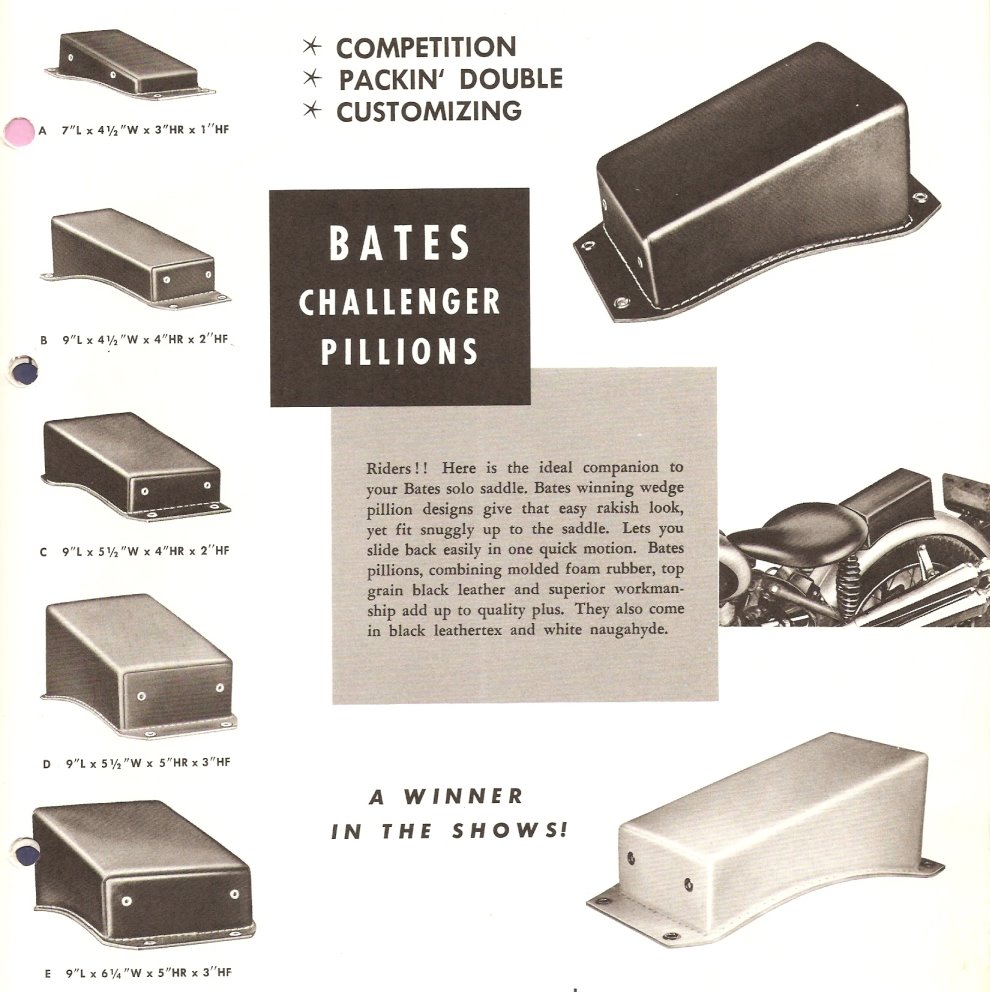

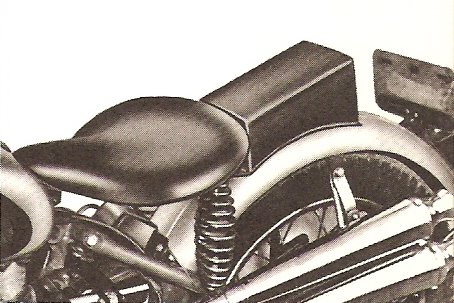

さて、当時のベイツソロシートにはカスタムオーダーを除く通常の製品では、大きさ別の4種類のシートパンと、3種類のウレタンの厚さが存在します。

シートパンは8.5′ 10.5′ 12.5′ 14.5′(インチ)の4種類。

ウレタンの厚さは3/8′と1′と2′(インチ)の3種類です。

これに表皮デザインのタック&ロールとスムースの2種類のバリエーションもありますので、当時からかなり数の横展開をしています。

黄金時代のアメリカはとにかく横展開する

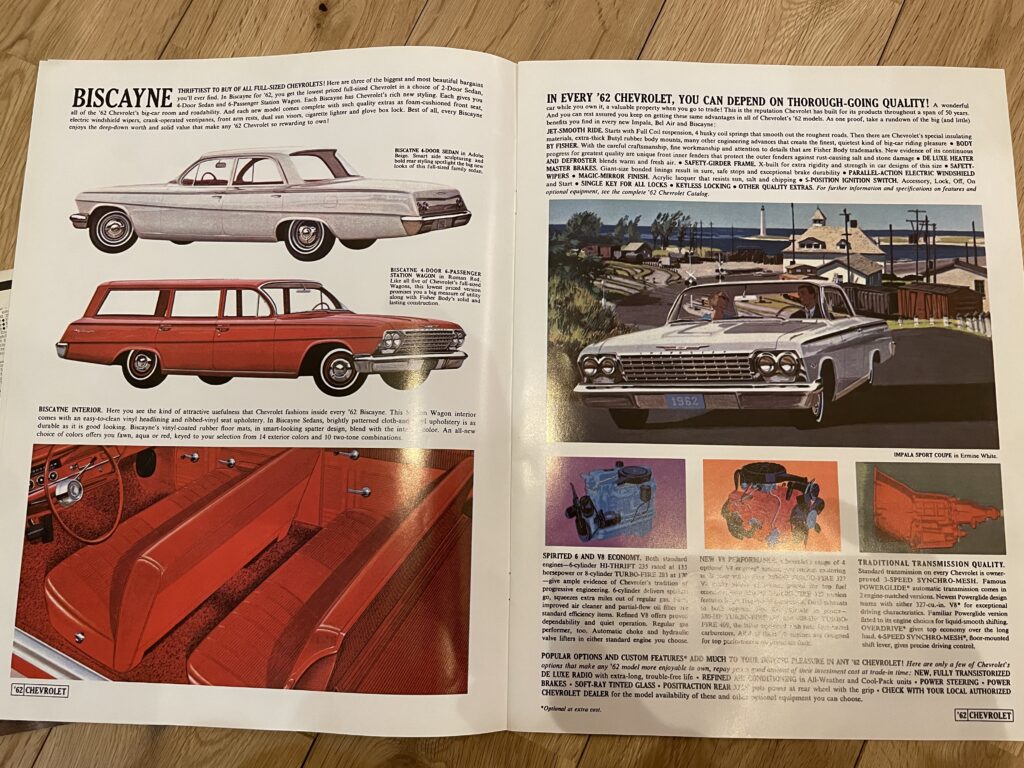

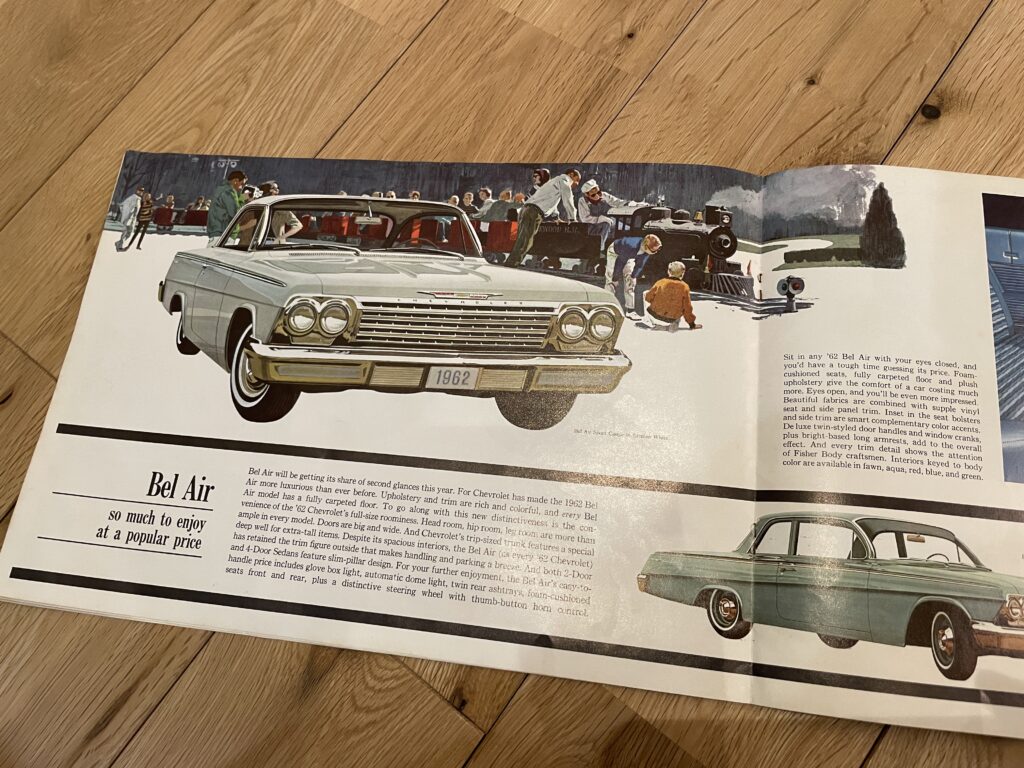

この辺りの横展開の多さはとてもアメリカらしい事で、私の大好きな1962年シボレーで例えますと、同型車種でインパラ、ベルエア、ビスケイン。

それに2ドア、4ドア、コンバーチブル、ステーションワゴン。

更にエンジンも235ci、283ci、2種類の327ciと409ciの計6種類…

と、同型車種でも細かくランク分けされ、かなりの数の横展開をしています。

※エンジンの排気量=日本はcc(キュービック・センチ)、アメリカはci(キュービック・インチ)

各パーツの縫製

とんでもなく話が逸れていますが、厚さ2インチのベイツシートは1インチの側面のパーツが付いています。(厳密には縫製ミスで1インチに届かない物が多い)

(※右側のビンテージは下側のパーツが破れていますので出荷時よりも広がってしまっています。)

ここの縫製ラインももちろん完璧に再現していまして、特に前側を綺麗に縫い合わせるのは本当に難しく、ビンテージベイツでも若干ラインがズレている事が多いです。

それも味があって良いですが、MADE IN JAPANのWhale & Co.の場合はここは綺麗なラインで縫製しています。

側面パーツの前半分と後ろ半分を繋ぐ縫製はこれが正しい形です。

ここは座面、側面、裏面のパーツが全て重なり合わさる部分ですので、かなり分厚くてミシンが走り辛く、複雑です。

縫製の一番の難所かもしれません。

もちろんこの部分も熟練の職人技で完全に再現しています。

ビス留め

そんな完璧な表皮をシートパンと接合するビスですが、アメリカでフィリップスと呼ばれる上面が少し丸く膨らんだビスを使用します。

マニアックですがこちらで詳しく説明されています!

日本ではトラス頭と呼ばれます。

ここは60年代のベイツ”ソロ”シートはフィリップスで統一されていると考察しています。

TTシートやコブラシートでは平頭のビスの物もあるかと思いますが、ソロシートに関してはフィリップスでなければ当時の雰囲気は出ないと考えています。

ワッシャー

左がビンテージ、右が新品のプレスワッシャー&フィリップスねじです。

フィリップスねじもあなどれないですが、決定的に当時のイメージを醸し出す要因はこのワッシャーにあると考えています。

これは1920〜30年代のアメリカ車およびイギリス車の内張を貼る用途で使用されたネジとワッシャーで、プレスで作られています。

つまり上のタックロールの歴史の解説で出てきたような内装を固定するための装飾ねじなのです。

これは日本国内では入手出来ない為、ネジ1本、ワッシャー1本をわざわざアメリカから輸入しています。

現行のベイツはワッシャーのディテールは採用しておらず、ハトメに直接フィリップスねじを刺す形になっています。

ハトメ

裏側で更に見えないディテールですが当時物のベイツシートはワッシャーの下にもこだわっておりまして、このようにレザーにハトメ加工がされており、このハトメの上にワッシャーがジャストフィットする設計になっています。

ここに関しては本当に本当に…全く見えない部分ですが、Whale & Co.のビンテージ・ディテールへの情熱と探究心は飽くなく、ここまで妥協なく作り込まれています。

Whale & Co.が60sトラディションと名乗るのは、このレベルで当時物のディテールにこだわっているからです。

いかがだったでしょうか。

Whale& Co.60sトラディションシートはまさにこだわり抜いた貴方の車両にベストマッチする、完璧なソロシートでに仕上がっています。

今回もかなりマニアックな内容を最後までお読み頂きありがとうございました。

コメント